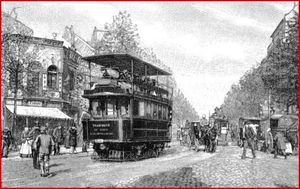

Londres et Paris sont les deux seules capitales dont les autobus ont fait le tour du monde . Ceux de Londres les " double deckers " , sont tout aussi célèbres avec leur impériale que ceux de Paris avec leur plateforme arrière ouverte que des générations de parisiens ont attrapée au vol ...

![doubledecker01]()

![02092105]()

LE CARROSSE A CINQ SOLS

C'est en 1662 , sous le règne de Louis XIV , que naquirent les premiers transports en commun urbains dans la capitale . Auparavant les rues parisiennes voyaient circuler pour transporter des personnes que des carrosses ( privés ou de " louage " ) , des chaises à porteurs et des " vinaigrettes " ( véhicule tracté par un homme qui dérivait de la chaise à porteur mais avec deux roues .

![Konungens_hovstall_450x300]()

![rikshaw_1237310352_1_Les_Deux_Carrosses_by_Claude_Gillot_1707]()

Vers 1660 Blaise Pascal songe à une exploitation rationnelle de carrosses , d'une capacité de huit places , qui circuleraient sur des trajets déterminés dans Paris , à intervalles réguliers quelque soit l'affluence et pour un prix modiques de cinq sols . L'idée de transports en commun venait de naître et avec elle les "carrosses à cinq sols" , l'ancêtre de tous les omnibus . Cinq lignes de carrosses furent crées à partir du printemps 1662 . Ces lignes sont centrées sur le Luxembourg et l'une d'entre elles fait le tour de Paris , préfigurant la future ligne du P.C remplacée progressivement aujourd'hui par le tramway . Ils furent d'abord très populaires , mais très vite les parisiens se désintéressèrent de ces véhicules trop lents et mal adaptés aux rues de la capitale encore moyenâgeuses , tortueuses et encombrées . Ces carrosses n'étaient pas du gout de tout le monde , en effet , le Parlement avait voté une restriction qui en écartait toute une partie de la population . En étaient interdits d'accès : les soldats , pages laquais et autres gens de livrées , les manœuvres et les "gens de bras " , ceci pour la "plus grande commodité des bourgeois et des gens de mérite" !!! Enfin l''augmentation du prix à six sols accéléra la chute de cette entreprise qui disparut en 1677 .

![carrosse_a_cinq_sols_aligre_gare_de_lyon]()

C'est seulement 150 ans plus tard que les parisiens retrouvèrent des transports en commun sous l'influence d'un certain Stanislas Baudry . Il naquit à Vieillevigne en 1780 en Loire Atlantique , il commença des études de médecine puis s'engagea finalement dans l'armée . Sous la Restauration ,ce colonel de l'Empire en demi solde à Nantes , acheta une minoterie dans le quartier de Richebourg et y utilisa la première machine à vapeur de la région , produisant ainsi un grand volume d'eau chaude . Il ouvrit un établissement de bains pour utiliser l'eau produite par sa machine à vapeur . Mais trop éloigné du centre ville sont établissement de bains ne rencontra pas le succès escompté . Pour remédier à cela , il créa le 10 août 1826 un service de voitures appelé" Voiture de Bains de Richebourg " reliant le centre de Nantes à Richebourg . Les voitures de Baudry partaient de la place du Port-au-Vin , devant la boutique d'un chapelier nommé Omnes qui avait inscrit sur son enseigne " Omnes Omnibus " ( Omnes pour tous ) . Les voyageurs prirent l'habitude d'appeler les voitures Omnibus . Transportant seize passagers , les voitures étaient toujours pleines mais les bains restaient vides !!! Comprenant que sa clientèle préférait fréquenter ses voitures que son établissement de bains chauds , il décida donc de le fermer ainsi que sa minoterie pour se consacrer définitivement aux transports . Le 10 août 1826, il fonde« La Dame Blanche » (nom inspiré du succès de l’opéra-comique de Boieldieu), une entreprise comportant deux voitures suspendues pouvant recevoir chacune 16 personnes. L'une relie la rue de Richebourg aux Salorges où se trouve l’entrepôt des Douanes, l'autre relie le pont de la Poissonnerieà la tour de Pirmil.

![der]()

![Omnibus_3chevaux]()

Stanislas Baudry Omnibus

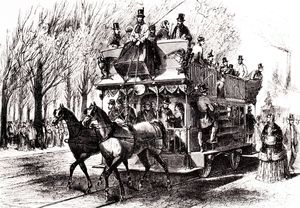

Baudry , soutenu par Boitard sollicita alors l'autorisation d'ouvrir des lignes semblables à Paris . Mais le préfet de police rejeta systématiquement ses demandes , craignant que les voitures tirées par trois chevaux de front encombrent les rues étroites de la capitale . Finalement le 30 janvier 1828 le préfet de police Debelleyme lui donne enfin l'autorisation d'ouvrir plusieurs lignes d'omnibus à Paris . Le 11 avril 1828 , Baudry , associéà Saint- Céran , mit en service dix lignes de " l'Entreprise Générale de l'Omnibus " dont les itinéraires étaient fixés par la ville de Paris avec au plus cent voitures . Les omnibus de l' E.G.O ( précurseur de l Compagnie Générale des Omnibus ancêtre de notre RATP ) , tractés par trois chevaux , comptaient 14 places assises réparties en trois classes . En 1853 cette capacité augmenta avec la création de voitures à impériales . Les deux premières lignes relient la Bastille à la Madeleine et au Carrousel . La compagnie possèdera jusqu'à 200 employés , 800 chevaux et 89 voitures . Le prix est fixéà 25 centimes quelque soit la longueur du trajet . Les omnibus étaient destinés aux classes laborieuses , comme l'a précisé Baudry dans sa demande de concession . Ces voitures dont le nombre va être incessamment portéà cent dans Paris , préviennent de leur passage par un jeu de trompettes de nouvelle invention . Elles sont organisées de telle manière qu'elles s'arrêtent au moindre signe fait au cocher ; que la portière ne fasse courir aucun risque aux voyageurs qui montent ou descendent ; qu'un conducteur chargé de la perception du prix du trajet veille au maintien de l'ordre dans la voiture et enfin que les lanternes soit disposées pour éclairer non seulement l'extérieur mais aussi l'intérieur du véhicule . Edmond Baudry , fils de Stanislas , crée la même année deux sociétés similaires à Bordeaux et à Lyon . L'omnibus fera des émules à travers le monde , Londres et New-York seront les premières capitales étrangères à en posséder .

En février 1830 l'Entreprise Générale de l'Omnibus est mise en faillite suite à une concurrence acharnée ( en 1830 ,10 compagnies administraient près de 40 lignes à Paris !!! ) et un hiver rigoureux qui fait flamber le prix du fourrage et tue des chevaux par centaines .

![img1569]()

![img1564]()

Sépulture de Stanislas Baudry au cimetière du Père-Lachaise

Baudry alors ruiné décide de mettre fin à ses jours ; il se tire une balle dans la tête en févier 1830 , puis bascule dans le canal Saint-Martin , quai de Jemmapes , devant les écuries de l'Entreprise Générale de l'Omnibus . Il repose au cimetière du Père-Lachaise à la 37ème division . Sur sa pierre tombale en ruine on peut encore lire " Ici repose Stanislas Baudry , inventeur de l'omnibus " . C'est fort regrettable qu'aucune association ne restaure la tombe de Stanislas Baudry le précurseur des autobus !!!

![batignollaise]()

![caroline_sorbonne]()

Les Batignollaises Les Écossaises

Après le décès de Stanislas Baudry , les compagnies concurrentes connaissent elles aussi des difficultés pécuniaires et décident d'augmenter leur tarif d'un sou et de supprimer un cheval sur trois . Mécontent le public proteste et boude temporairement les omnibus . Mais très vite tout rentre dans l'ordre à la plus grande joie de beaucoup de parisien . Hélas Stanislas Baudry n'aura pas la joie d'assister au retour de la prospérité .

Dès la fin 1828 une quinzaines de compagnies se partageait le pavé parisien tout en se livrant à une concurrence acharnée ( Constantines-Parisiennes-Dames-Françaises-Excellentes-Batignollaises-Écossaises-Orléanaises-Hirondelles-Favorites etc .) . Elles possédaient 264 voitures dont 221 circulent quotidiennement pouvant transporter une quinzaine de passagers , et il fallut attendre 1840 pour que soit organisées des correspondances gratuites entre les lignes , quel qu'en soit exploitant . Entre le 11 avril et le 15 octobre 1828 , l' E.G.O transporta plus de deux millions et demi de voyageurs , en 1854, dernière année de fonctionnement de toutes ces compagnies ce sont près de 30 millions de voyageurs qui furent transportés !!! Cette multiplicité de compagnies nuisait à l'implantation d'un réseau cohérent , car la plupart de compagnies se bornaient aux lignes centrales très rentables et négligeaient les quartiers périphériques moins urbanisés . Pour remédier à cette anarchie , le baron Haussmann , qui venait d'être nommé Préfet de la Seine deux ans pus tôt , soucieux de faciliter le fluidité de la circulation dans Paris et de limiter les effets néfastes de la concurrence entre les compagnies qui parfois exploitaient des tracés identiques , tout en facilitant les déplacements des futurs touristes de l'Exposition Universelle de 1855 , décide de la fusion de toutes ces compagnies . Celle-ci sera effective en 1855 . C'est ainsi que naîtra la CompagnieGénérale des Omnibus , ancêtre de notre RATP .

![_02_pedia]()

![1855_palais_800]()

Stanislas Baudry Exposition Universelle de 1855 - Palais de l'Industrie

Le monopole des transports de surface dans Paris intra-muros est donc confiéà Compagnie Générale des Omnibus ( C.G.O ) pour une durée de trente ans , du 1er juin 1854 au 31 mai 1884, moyennant une redevance actuelle de 640 000 francs , majorée de 1000 francs par omnibus au delà du 350ème . Aristide Moreau-Chaslon devient le premier président de la C.G.O , dont les statuts sont approuvée par l'Empereur le 22 février 1855 . La Compagnie Générale des Omnibus ( C.G.O ) créa dès 1856 un réseau homogène de 25 lignes ( chacune identifiée par une lettre de l'alphabet ) . De nouvelles voitures de 24 places avec impériales furent adoptées . Elles remplacèrent en moins de cinq ans la totalité de l'ancien matériel hétéroclite . Au début des années 1860 la C.G.O disposait d'environ 500 omnibus et 7.000 chevaux .

![depot_de_la_compagnie_generale_des_omnibus_sorbonne]()

![harnais_et_collier_pour_chevaux_sorbonne]()

![paris_s__veille_015]()

Dépôt de la C.G.O Boulevard Bourdon

Le dépôt " Bastille " , situé boulevard Bourdon , est l'un des plus important de la C.G.O , car la ligne la plus rentable ( Madeleine-Bastille ) possède son terminus non loin de là . Pour remédier au manque de place on a construit dans ce dépôt des écuries àétage . C'est une véritable ruche qui s'éveille dès 4 heure du matin !!! A droite sont rangés tous les omnibus à quarante places et en face tous les tramways de " la Bastille-Pont de l'Alma " et ceux de " la Bastille-Porte de Saint-Ouen . Dès 4h30 du matin , c'est toute une armée de palefreniers , selliers , bourreliers , cochers , conducteurs , infirmiers , vétérinaires etc. qui est déjà en activité !!! Une visite vétérinaire à lieu chaque matin dans les écuries de la compagnies , les chevaux malades sont conduits dans une écurie spéciale près de l'infirmerie vétérinaire pour y être soignés et pouvoir se reposer . Les maréchaux-ferrants ne chôment pas non plus car il faut ferrer tous les huit jours les chevaux qui travaillent sur les lignes pavées en bois tous les vingt jours ceux travaillant sur le pavage en pierre . La C.G.O comptera à la fin du XIXème siècle 55 dépôts comptant 1800 voitures et dans les écuries 12.200 chevaux !!!

![ser]()

Le dépôt d'omnibus de Clichy vers 1900

( Particularité de ce dépôt , les écuries se trouvent au

second étage !!! )

Chaque cheval fait en moyenne 16 km par jour en 4 heurs de service . Généralement un cheval de renfort est ajouté en cours de trajet à l'attelage pour les parcours comprenant de fortes côtes . Effectuant leur parcours à vive allure la C.G.O utilise la race Percheronne qui allie force et vélocité , elle achètera également des chevaux Ardennais , qui sont les plus utilisés par l'armée en cas de réquisition. Il faut renouveler chaque année sept à huit pour cent des chevaux . Ils sont renouvelés en moyenne tous les 5 ans . La proportion de hongres va augmenter au détriment des étalons dont la mortalité est supérieure . La C.G.O achète en 1863 la ferme de Claye en Seine-et-Marne , composée d'un enclos de six hectares et couvert en partie par les bâtiments d'un ancien relais de poste et de la ferme jointe , afin d'y envoyer ses chevaux fatigués et convalescents . La ferme sera vendue par la C.G.O en 1912 à la veille de la suppression de la traction animale .

![587_001]()

![ryu]()

![jio]()

La ferme de Claye Souilly

Plusieurs modèles d'omnibus à chevaux furent mis en service , notamment en 1878 et en 1889 où apparurent respectivement des voitures tirées par 3 ou 2 chevaux , avec un escalier pour accéder à l'impériale eu lieu de l'échelle des modèles de 1855 . Les omnibus à chevaux restèrent en service à Paris jusqu'en janvier 1913 .En 1877 le nouveau président de la C.G.O Charles-Louis Berthier envoie une lettre au préfet de police de Paris afin d'obtenir l'autorisation d'afficher des publicités à l'extérieur des voitures . Accordée en en 1877 elle sera retiré un an plus tard , sous prétexte que l'itinéraire de la ligne était cachée par les publicités !!!

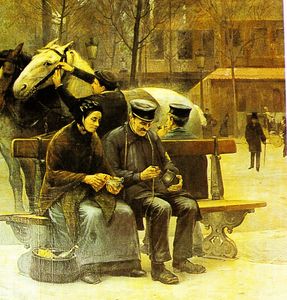

![1135_9]()

![3780_6]()

![dfff]()

Chevaux de renfort ( Les côtiers ) - Le repos du côtier-Jean-Jacques Rousseau

Les omnibus joueront un rôle particulier pendant le siège de Paris par les Allemands lors de la guerre 1870-1871 . Ils serviront à transporter les blessés depuis les fortifications jusqu'à l'hôpital du Val de Grâce . Tout comme les futurs autobus transporteront les blessés durant la première guerre mondiale .

![DER]()

NAISSANCE DU TRAMWAY

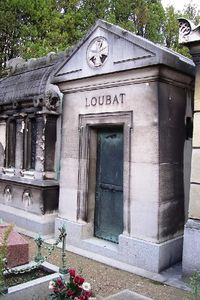

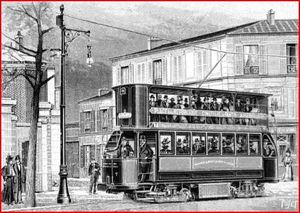

Lorsque ces lourds attelages trottaient ou galopaient dans les rues mal pavées de la capitale , les passagers devaient subir des secousses difficilement supportables et étaient en plus assourdis par les bruits de roulement et des grincements de la caisse . De plus tout cela n'allait pas sans détériorer rapidement le matériel et augmenter les frais d'exploitation . Pour remédier à tous ces désagréments on songea à faire appel au rail en 1853 . Le chemin de fer était tout jeune puisque sa première exploitation datait de 1831 , mais il avait déjà eu le temps de démontrer tous les avantages apportés par le roulement sans heurts sur une voie métallique . Pour l'adapter au trafic urbain , il suffisait de trouver une voie qui ne déborde pas dangereusement sur la chaussée . Cela fut réalisé en 1852 par le français Alphonse Loubat qui démontra d'abord la valeur de son système à New-York avant d'obtenir l'autorisation d'exploiter la première ligne de tramways parisienne en février 1854 . Alphonse Loubat fit fortune aux États-Unis en important des pieds de vigne du Bordelais en 1827 . C'est à New-York qu'il s'intéressa au débuts du tramway hippomobile dont la première ligne entre en service à Baltimore en 1830 et à Broadway en 1832 . Voyant que les premiers rails étaient implantés en saillie sur la chaussée , ce qui gênait la circulation des autres véhicules et provoquait des accidents , Alphonse Loubat eut l'idée d'utiliser un rail à gorge enfoui dans la chaussée et ne dépassant pas de celle-ci . Rentré en France il dépose en 1852 un brevet sur un rail en U permettant d'escamoter complètement le rail de la chaussée . Les premiers tramways de la " concession Loubat " circulèrent régulièrement en septembre 1855 sous le nom de " Chemin de fer américain " . Le terme de tramway provient de l'anglais tram-way ( tram = rail plat et de way = voie ) . On donna au mécanicien le nom de " Wattman " , terme tombé aujourd'hui en désuétude .

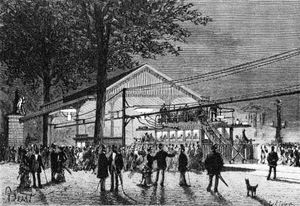

![16]()

![dcvg]()

Inauguration du "chemin de fer omnibus" du Cours-la-Reine en 1853

En France, la construction du premier tramway se fait dans le département de la Loire sur la route entre Montrond les Bains et Montbrison. En 1837, il est opérationnel sur 15 km. Lors de l'exposition universelle de 1853, une ligne d'essai est élaborée sur le cours de la Reine dans le VIIIe arrondissement de Paris. Lors de l’exposition de 1867, des tramways à traction hippomobile font une desserte et ils sont surnommés « chemin-de-fer américain ». Le tramway pousse comme des champignons en Europe (Londres, Berlin, Milan, …) . La première ligne de tramway parisien reliait Vincennes à Sèvres en passant par la Concorde . Les premières voitures sont fabriquées à New-York de type américain , avec plateforme ouverte à chaque extrémité , pouvant emporter 48 voyageurs ( 18 à l'intérieur , 24 sur l'impériale et 6 debout sur la plateforme réservée aux fumeurs ) et tractées par deux ou trois chevaux . En 1857 la CGO absorbe la compagnie d'Alphonse Loubat . Ce dernier décède le 10 septembre 1866 à Ville d'Avray . IL repose aujourd'hui au cimetière de Passy .

![loubatphoto]()

![948584770]()

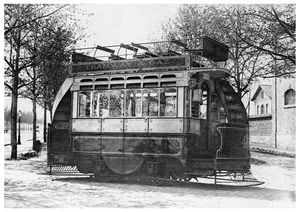

Malgré son incontestable avantage sur le plan du confort , le tramway ne progresse pas rapidement à Paris contrairement à l'omnibus , en raison des investissements moins lourds qu'il implique . C'est seulement à partir de 1874 que les tramways amorcent un développement spectaculaire , tout en utilisant encore exclusivement la traction animale pendant une douzaine d'années . En 1860 , à la suite de la loi du 16 juin 1859 annexant à Paris toutes les communes situées jusqu'au pied de l'enceinte fortifiée de Thiers , la concession de la C.G.O est modifiée pour étendre à ces nouveaux territoires parisiens le transport public . La concession sera portée à 50 ans et la redevance de stationnement due à la ville augmentée . Après de timides essais entre 1875 et 1878 , la traction mécanique commence à prendre son essor à partir de 1887 . Les tramways à vapeur et à air comprimés sont les premiers àêtre adoptés , chacun sur une ligne en 1887 .Paris possèdera 3 compagnies de tramways : la Compagnie Générale des Omnibus , la Compagnie des tramways extérieurs du Nord et la Compagnie des Tramways-Sud . Ces trois compagnies , entre lesquelles la bonne entente est loin de régner , rivalisent en ingéniosité dans le développement de nouvelles énergies motrices . C'est ainsi que sur la ligne Saint-Germain-des-Prés - Montrouge c'est la vapeur qui est choisie comme source d'énergie sous l'impulsion de l'ingénieur Valentin Purrey , malgré le bruit , la fumée et les risques d'accidents qu'elle peut générer ( explosion de la chaudière ) , la Compagnie des Tramways-Nord quand à elle lui préfère l'air comprimé mis au point par Louis Mékarski conscient des problèmes et des dangers engendrés par la traction à vapeur . On expérimentera même un tramway à gaz entre l'usine à gaz du Lendit et la Porte Saint-Ouen en 1896 . La vapeur , l'air comprimé et le gaz étant adoptés , il ne reste donc plus qu'à l'électricité naissante à faire son entrée dans la grande famille des énergies motrices .

![motrice_a_vapeur_avec_remorque_aligre_gare_de_lyon]()

![ES_2149___LES_MOYENS_DE_TRANSPORT_A_PARIS___Tramway___vapeur__syst_me_V]()

Tramways à vapeur ( Système Purrey )

![659px_Tramway___air_comprim__CGO_type_1900]()

![viewmultimediadocument]()

Tramway à air comprimé Mékarski Tramway à gaz

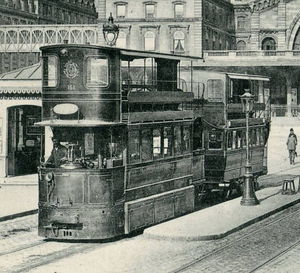

Le premier tramway électrique est mis au point par Werner von Siemens en Allemagne et par Franck J. Sprague aux États-Unis ; ( voir l'article de ce blog consacré au Métro des années 30 ) . Lors de la première exposition internationale d'Électricité en 1881 à Paris , Siemens présente une ligne de tramway qui relie la place de la Concorde au palais de l'Industrie , à l'emplacement de l'actuel Grand Palais . La même année , un omnibus électrique , captant le courant par le biais d'un fil aérien , est mis en service à Berlin . Franck Sprague met au point un système de commande unique de motrices pour la marche en convoi, système d'unités multiples qui est plus tard employé sur les réseaux de métro.

![106_001]()

![604_001]()

Tramways de Berlin

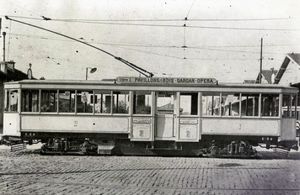

Les deux premiers " cars électriques " parisiens , comme on les nommaient à cette époque , mus par des accumulateurs placés sous la caisse de la motrice ils entrent en service en 1893 . Ils relient l'un , la place de la Madeleine à Saint-Ouen , l'autre la rue de Taitbout également à Saint-Ouen . La première voie mesure 8 km de longueur et l'autre 9 km . Seize voitures y circulent et les premiers voyageurs sont séduits par tous les nouveaux avantages que présente ce nouveau mode de transports en commun, parmi ceux ci : la vitesse qui passe à 15 kilomètres heure soit le double de celle des tramways à chevaux et peut même atteindre les 40 kilomètres heure !!! , la facilité d'arrêt et le renversement aisé du sens de la marche grâce aux électromoteurs mis au point par Frank J. Sprague ainsi que la disparition de nombreux inconvénients comme la fumée et les escarbilles des tramways à foyer . Le tramways électrique s'avère bien plus économique ( les frais d'entretien d'une telle cavalerie était considérable !!! ) et l'amortissement de ce nouveau système diminue de moitié !!! Seul d'alimentation des tramways pose un problème .

![qa]()

![ju]()

Les pouvoirs publics sont très réticents face aux fils aériens, considérés comme inesthétiques dans les centre-villes. Le principe de l'alimentation par accumulateurs s'est donc développé. C'est la Compagnie des tramways de Paris et du Département de la Seine (TPDS) qui ouvre une première ligne à accumulateurs entre Madeleine et Saint-Denis, en avril 1892. Mais les accumulateurs sont lourds, encombrants, et leur charge est particulièrement longue . Dès les premiers signes de faiblesse en ligne, le conducteur dirige sa motrice jusqu'au dépôt, sans arrêt intermédiaire pour laisser descendre les voyageurs. Les arrêts deviennent alors fixes, afin d'économiser les batteries, et divers systèmes palliatifs sont mis au point, comme la recharge en ligne sur des bornes alimentées par câbles souterrains, ou les accumulateurs à charge rapide, d'environ quinze minutes. Le système d'alimentation par accumulateurs étant d'une utilisation trop complexe et assez peu fiable .

![Recharge_d_un_tram___accumulateur_TPDS___Pont_de_Puteaux]()

![tramway_a_accumulateurs_aligre_gare_de_lyon]()

Tramways à accumulateurs

Les ingénieurs réalisent un nouveau système de captage en ligne par le biais de plots. En juin 1896, une ligne de tramways à plots est ouverte entre la place de la République et Romainville. Les véhicules sont dotés d'un frotteur, qui capte le courant sur des plots, émergeant légèrement de la chaussée. Ceux-ci sont uniquement mis sous tension au passage de la rame... du moins, en théorie. En pratique, les incidents d'exploitation sont nombreux, soit parce que le captage ne fonctionne plus, soit parce que les plots restent alimentés après le passage du tramway, ce qui provoquait des accidents ( Electrocution de voyageurs et de chevaux avec leurs fers !!! ) . Cette technique peu fiable connaît pourtant un franc succès : trois millions de personnes sont transportées sur cette ligne en moins de sept mois.

![ND_4024___LES_TRANSPORTS_A_PARIS___Tramway___traction__lectrique_syst_me_Thomson_Houston___Ligne_de_l__toile___la_Vilette]()

![tramway_motrice300_s]()

Le captage aérien par fil trolley, bien plus efficace et fiable, provoque un essor du tramway en banlieue, mais ce système d'alimentation demeure interdit dans Paris intra muros pour des raisons esthétiques. La TPDS demeure la compagnie en pointe pour la mise en place de lignes de tramway électriques à fil aérien . Le premier tramway électrique était alimenté par un chariot courant sur deux fils aériens, et relié au tramway par un câble flexible . On développa la perche terminée par une roulette à gorge dans laquelle venait s’encastrer le fil d’alimentation. Certains réseaux ont éventuellement substitué un frotteur à la roulette. Cette méthode n'était pas entièrement satisfaisante, le chariot ayant trop souvent tendance à dérailler .L’adoption de la perche a forcé les réseaux à recourir au retour du courant de traction par les rails, ce qui introduisit plusieurs inconvénients , parmi lesquels l'usure prématuré des rails et les risques d'électrocution des voyageurs en cas de déraillement du tramway.

![14616_4]()

![motrice_e_d_un_tramway_electrique_avec_perche_aligre_gare_de_lyon]()

En 1898, elle met au point des véhicules hybrides permettant de circuler sous fil aérien , en banlieue avec la perche située sur le tramway et dans la capitale grâce à des accumulateurs situés dans une " charrue " placée sous le châssis . Mais c'est la Compagnie générale parisienne de tramways (CGPT) qui obtient la première l'autorisation d'employer le fil aérien dans Paris, en promettant une pose la plus discrète possible et son interruption sur les places pour ne pas altérer les perspectives.

![r8459_ratp]()

Tramway hybride

Le captage du courant s'opère ici grâce à une nouvelle technique, celle de rails électriques placés dans un caniveau. La première ligne du genre est ouverte le 9 novembre 1898 entre Bastille et Charenton. Elle connaît immédiatement un grand succès et ouvre la voie à la généralisation de cette technique. Le courant était capté par une « charrue » suspendue sous le tramway. Dans le cas du caniveau latéral, cette charrue pouvait se déplacer d’un côtéà l’autre du tramway.

![Tram_VoieTramwayCaniveau_AvAntin]()

![vcx]()

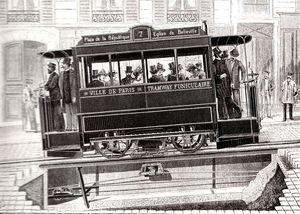

Le Funiculaire de Belleville

Si le tramway ne pose aucun problème en terrain plat , il n'en est pas de même lorsqu'il rencontre un terrain en forte déclivité comme c'est le cas à Belleville . Les habitants de Belleville et de Ménilmontant sont frustrés de ne pas avoir leur tramway , d'autant que ceux de Montmartre possède un " chemin de fer à ficelle " , c'est à dire un funiculaire . On décide vu la longueur du parcours en déclivité de construire un " tramway-funiculaire " , comme celui de Chicago ou de San Francisco . La concession est accordéà un certain Mr Fournier le 7 Août 1890 . Les travaux commencent sous la direction de Fulgence Bienvenüe . Au centre d'une voie de 1 mètre , se trouve un caniveau axial muni d'un rail " Broca " en forme de U au fond duquel tous les 9 à 12 mètres se trouvent des poulies supportant le câble de traction . Chaque terminus de la ligne est équipé d'une roue de 2,50 mètres de diamètre disposée horizontalement sous la chaussée, et qui assure le retour du câble de traction. Ce dernier passe ensuite par une autre poulie qui a pour but d'assurer la tension du câble pour compenser son allongement . Ce câble sans fin était tracté par deux machines à vapeur de cinquante chevaux, installées au dépôt, situé 97 rue de Belleville.

![RT]()

![800px_Paris___Rue_de_Belleville_01]()

Les véhicules sont équipés d'un système de « grip » ou pince débrayable qui plonge agripper le câble dans le caniveau. Le conducteur effectue un serrage progressif du câble qui met en mouvement le véhicule . Pour l'arrêt de la voiture, l'agent de conduite dispose d'un frein à main qui agit sur les roues, ainsi que d'un frein à patins sur rails . Ce tramway relie la Place de la République à l'église Saint-Jean-Baptiste de Belleville , soit un parcours de 2044 mètres . L'étroitesse des rues empruntées nécessite une voie unique . Des voies de garage seront installées pour permettre le croisement des tramways montant et descendant . Les voitures sont identiques à celles qui circulent sur les autres lignes . Seul impératif vu l'étroitesse de la voie , elles sont de dimensions réduites et ne peuvent contenir que 22 voyageurs ( 12 à l'intérieur et 5 sur chacune des plateformes ) . Pour augmenter la capacité on accrochera deux véhicules ensemble , l'essai d'envoyer "en rafales " plusieurs tramways ensemble s'avéra par trop dangereux . Un départ à lieu tous les 5 minutes . Ce tramway est mis en service le 25 août 1891 . Quelques rares accidents ne manqueront pas de se produire soit par usure et rupture du cable ou de la fixation du " grip " sur le tramway . Il n'a connu qu'un grave accident le 9 janvier 1906 : la rupture de l'un des " grips " enserrant le câble lui fera dévaler la colline jusqu'à la Place de la République à une vitesse de plus de 100 kilomètres heure . Heureusement on ne déplora aucun morts mais tout de même 17 blessées .

![800px_Paris___Rue_de_Belleville_02]()

![824_001]()

Le tramway de Belleville connut un vif succès malgré sa faible capacité . La concession accordée à Mr Fournier prend fin le 31 mai 1910 , c'est la ville de Paris qui désormais l'exploite en régie . Après de lourds travaux pour la remise en état de la ligne , sous entretenue pendant durant la première guerre mondiale , elle cesse toute activité le 18 juillet 1924 et est remplacée par une la ligne d'autobus BF . En 1935 la ligne 11 du métro est ouverte sur le même parcours et prolongé de part et d'autre .

![P1000804]()

Chanson dédiée à" l'enterrement " du funiculaire de Belleville

LA FIN DES TRAMWAYS

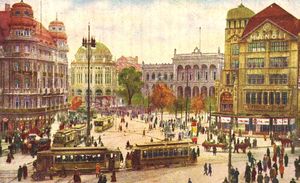

Les difficultés financières persistantes des compagnies contribuent à condamner le régime de la concession . À l'aube du XXème siècle, la région parisienne est sillonnée d'un vaste réseau d'omnibus et de tramways avec un trafic en pleine croissance. Cet ensemble est toutefois géré dans la plus grande anarchie, par une multitude de compagnies à l'aide de matériels et de techniques totalement disparates. En 1900, on compte pas moins de treize compagnies desservant Paris et sa proche périphérie ( La Compagnie générales des omnibus , la Compagnie générale des tramways de Paris , le Chemin de fer Nogentais , la Compagnie de l'est parisien , l' Arpajonnais etc ) . Devant une telle anarchie , le 20 septembre 1920, les conventions de rachat sont signées, entre le Département et la CGO d'une part, et les six autres compagnies de tramway, d'autre part. L'exploitation des réseaux est confiée le 1er janvier 1921 à une nouvelle personne morale, la Société générale des Transports en Commun de la Région Parisienne , la STCRP ancêtre de notre RATP actuelle . Lors de sa création, la STCRP exploite 112 lignes de tramway, numérotées de 1 à 128, formant un réseau de 960 kilomètres, mais également 41 lignes d'autobus. Le parc comprend 1775 automotrices et 785 remorques . En 1925, le réseau des tramway atteint son apogée, avec 1111 km de réseau et 122 lignes, 2298 motrices et 928 remorques entretenues dans 41 dépôts et ateliers, et transporte 720 millions de voyageurs par an.

![800px_Tram_Paris_STCRP_AMTUIR]()

![le_dernier_tramway_aligre_gare_de_lyon]()

Tramway de la STCRP 1928 Le dernier voyage !!!

Le début du XXème siècle sonnera le déclin du tramway . La rude concurrence du Métropolitain , le développement de l'automobile et par voie de conséquence , celui de l'autobus , plus rapide et s'insérant mieux dans une circulation automobile devenue chaque jour de plus en plus importante dans Paris , contribueront à sa disparition totale . Le 15 mars 1937, circule le dernier tramway parisien sur la ligne 123/124 entre Porte de Vincennes et Porte de Saint-Cloud. Puis, il disparaît à son tour en banlieue le14 août 1938 ; le dernier tramway circule sur la ligne 112 entre Le Raincy et Montfermeil .

L'AVÈNEMENT DE L'AUTOBUS PARISIEN

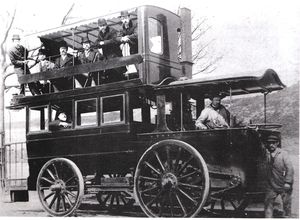

Au début du XXème siècle , le dernier cri du progrès est l'automobile . Inventée depuis un quinzaine d'années , elle entre maintenant dans une phase industrielle . Avec elle les véhicules industriels commencent à voir le jour ; ainsi que les autocars et les autobus . La Compagnie Générales des Omnibus s'y intéresse tout particulièrement et songe à les mettre en service sur son réseau à partir de 1905 . Deux tentatives isolées eurent lieu à la fin du XIXème siècle dans la banlieue parisienne avec des véhicules à vapeur . L'une avec un véhicule à vapeur Weidknecht supportant la carrosserie à impériale d'un omnibus de la CGO , et plus sérieusement avec le Train-Scotte qui commença des essais réguliers en 1897 entre le Pont de Neuilly et Colombes . Joanny Scotte, inventeur d'un système de véhicules à vapeur, cède à Maurice Audibert le privilège exclusif de la fabrication de ces véhicules. Ce sont les trains Scotte.. Sans grand succès les choses en restèrent là

![a38cmax]()

![a39bmax]()

![a110max]()

L'électrobus

Après des essais effectués par Siemens en 1882, l'idée d'un omnibus électrique était entrée en sommeil. Elle réapparut à la fin du siècle avec l'apparition de l'omnibus Lombard-Gérin . Il s'agissait d'une petite voiture montée sur des roues d'omnibus à bandages et portant un moteur électrique à courant continu à 500 volts. La prise de courant était assurée par un chariot automoteur qui roulait sur une double ligne aérienne . Les essais de ce "trolley automoteur" furent effectués au début de 1900 sur un ligne de 900 m établie le long du quai d'Issy. Devant les résultats satisfaisants, une première ligne d'électrobus fut construite ( Porte de Vincennes-Lac Dumesnil ) pour desservir l'annexe de l'Exposition de 1900 dans le Bois de Vincennes ( Mais les progrès de l'omnibus automobile à pétrole arrêteront pour un moment le développement de l'électrobus. Ces lignes primitives auront toutes disparu en France, en 1908 : l'électrobus ne réapparaîtra qu'en 1943 avec l'apparition des trolleys-bus

![g3nit]()

![mandlomb]()

L'Autobus à Vapeur

En 1897 la Société du Pont de Flandre , sous la direction de l'ingénieur Weidknecht , construisirent un autobus à vapeur dont les roues avant étaient motrices les roues arrières directrices . Sur le châssis était fixé la caisse d'un omnibus à cheval de la CGO . Malgré une caisse spacieuse , il ne pouvait transporter que 15 voyageurs à la vitesse de 12 km/h . Il fit des essais entre la Porte de la Chapelle et le Pont de Flandre . L'un d'eux terminera sa carrière à Roanne en 1899 . A la même époque la CGO confie la construction à l'ingénieur Valentin d'un autre autobus à vapeur sur le même principe . Mais ce dernier de dépassera pas le stade des essais .

![WX]()

Prototype d'autobus Weidknecht

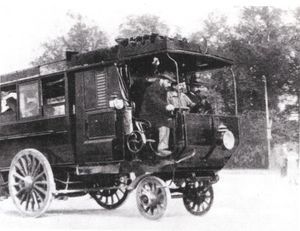

En 1905 la CGO mis en service un prototype à vapeur " Gardner-Serpollet "sur la ligne Montmartre-Saint-Germain réputée pour ses rampes difficiles . Son moteur à vapeur de 40 Ch. permet à ce véhicule de transporter 30 personnes à une vitesse moyenne sur le plat de 14 km/h . Grand progrès pour l'époque , il est équipé de roues à bandages qui remplacent avantageusement les anciennes roues en bois cerclées de fer !!!

![XDF]()

Mr Serpollet conduisant son prototype d'autobus à vapeur

L'AUTOBUS PARISIEN MODERNE ARRIVE ENFIN !!!

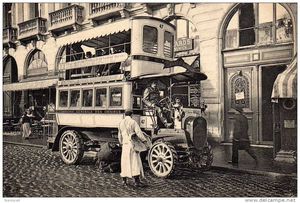

Cinq mois plus tard , à l'occasion du Salon de l'Automobile ouvert du 8 au 24 décembre 1905 au Grand-Palais , la CGO organisa un concours entre divers constructeurs , afin de fixer son choix pour son futur modèle d'autobus parisiens . On organisa un service régulier entre la Bourse et le pont de l'Alma avec neuf voitures munies de caisses identiques , fournies par la CGO et provenant d'anciens omnibus hippomobiles . Malgré leurs similitudes de carrosserie les neufs prototypes offraient tout de même des aspects différents car le châssis et le capot de chaque constructeur étaient conservés . Parmi les constructeurs représentés , huit étaient français ( Serplollet , Brillié , de Dion-Bouton , Peugeot , Mors , Delahaye , Turgan et Krieger ) et un étranger ( N.A.G ) . Au terme de ces essais ; l'autobus Brillié fut le seul retenu , et la CGO commanda aussitôt une série de 150 véhicules du type P2 , animés par des moteurs Schneider .

![ser]()

![615_001]()

Salon de l'automobile de 1905 Autobus Brillié-Schneider

![ko]()

![Mors]()

Autobus Serpollet Autobus Mors

Au terme de ces essais seul l'autobus Brillié fut retenu et la CGO commanda aussitôt une série de 150 véhicules du type P2 , animés par des moteurs Schneider .

![dert]()

Brillié-Schneider P2 - 1906

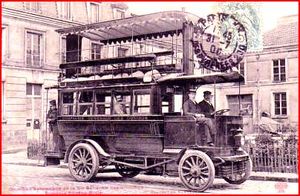

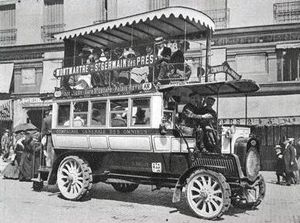

A la suite de sa commande passée au terme des essais du salon de l'automobile de 1905 , la CGO mit donc en service dès 1906 , les autobus Brillié-Schneider de type P2 sur la ligne AM , Montmartre-Saint-Germain des Prés, le 11 juin 1906, puis sur les lignes C, Neuilly-Hôtel-de Ville (20 août 1906), J, Montmartre-place Saint-Michel (1er novembre 1906), I, Pigalle-Halle aux Vins (20 janvier 1907), AL, Porte d'Asnières-Montparnasse (24 mars 1907), H, Avenue de Clichy-Odéon et A, Gobelins-N.-D. de Lorette (30 juin 1907). Les voitures sont peintes en jaune crème avec le bas de caisse brun rouge , cette dernière provenait directement des omnibus à chevaux . Seul reproche la dureté de leurs suspensions !!! Celle-ci utilisait des ressorts à faible flexibilité afin de limiter au maximum le ballant de la voiture , ce qui était difficile avec l'impériale et l'état des chaussées à Paris à cette époque . Comme sur les tramways et les omnibus, les autobus comportent deux classes : la première, à l’intérieur de la voiture et la deuxième classe sur l’impérial . Il y eut au total 151 autobus P2 mis en service sur ces 7 lignes . Le Brillié-Schneider P2 d'une capacité de 30 places assises ( 16 en bas et 14 à l'impériale ) était équipé d'un moteur 4 cylindresde 32 ch., il est muni de roues à bandages .

![736_001]()

![gg]()

![381_001]()

![Brilli__Schneider_P2]()

LES PREMIERS AUTOBUS A PLATEFORME ARRIVENT ENFIN !!!

Brillié-Schneider PB2

Cet autobus possédait la même base métallique que l'ancien P2 et le même moteur . Il diffère par de nombreuses améliorations techniques : admission des gaz , pédale de frein jumelée à l'action de l'embrayage . La circulation d'eau toujours par thermo-siphon est cette fois refroidie par le célèbre radiateur centrifuge à trois branches inventé par Goudard et Menesson constitué de deux boites à eau reliées par deux faisceaux de cuivre rouge disposées en cylindre autour du ventilateur ( système de refroidissement qui équipera tous les autobus jusqu'en 1923 ) L'amélioration de la suspension est facilité par l'absence d'impériale permettant d'augmenter la flexibilité des ressorts . Environ 627 modèles de ce nouvel autobus sont mis en service avec deux versions de caisse comportant chacune 35 places .

![FGGG]()

![DFR]()

Brillié-Schneider PB2 Radiateur Goudard et Menesson

Brillié-Schneider P3 - 1911

Vers 1908 la CGO envisage de remplacer ses autobus P2 à impériale . Elle fait exécuter plusieurs prototypes . Elle arrête son choix sur trois types d'autobus avec plare-forme arrière à entrée axiale . L'un de ces trois modèles était le P3 qui reprenait le châssis du P2 à impériale . Il y eut environ une centaine de ces autobus P3 . Ces véhicules étaient munis d'un moteur à 4 cylindres de 32 ch. Les roues étaient équipées de bandages simples à l'avant et jumelés à l'arrière . D'une capacité de 30 places assises ( 8 en 1ère et 22 en 2ème classe ) . La première version du P3 possédait de chaque coté une grande vitre et 3 petites , la version définitive comportait 5 vitres par coté . Pour l'éclairage toutes les voitures sont équipées de bouteilles d'acétylène permettant l'éclairage intérieur et extérieur des voitures

![df]()

![733_001]()

De Dion-Bouton DA - 1911

Trop souvent on a tendance à baptiser " De Dion-Bouton tous les autobus parisiens équipés du célèbre radiateur centrifuge trois branches inventé par Goudart et Menesson . En fait ce radiateur fut monté le plus souvent sur des Schneider et seulement sur les autobus De Dion- Bouton DA . Il fut construit en 263 exemplaires et comportait de chaque coté une grande vitre et 4 petites au lieu de 3 sur les Brillié-Schneider P3 . Équipé d'un moteur 4 cylindres de 30ch , il est d'une capacité totale de 31 places ( 12 en première classe et 19 en seconde classe ) .

![wwwx]()

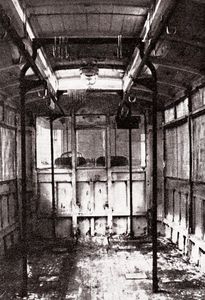

Les autobus parisiens pendant la guerre 14-18

Au cours de l'été 1914 la mobilisation générale eut pour première conséquence de vider les rues parisiennes de leurs autobus . Les mille véhicules en services à cette époque furent réquisitionnés en partie pour assurer le ravitaillement en viande fraiche pour les troupes du front . Le personnel des ateliers de la CGO transformèrent les autobus Schneider et de Dion-Bouton en " voitures à viandes " !!! On remplaça les vitres par de la toile métallique , à l'intérieur , banquettes , stores , panneaux étaient démontés et on installait à leur place des barres de fer auxquelles étaient fixés des crochets pour suspendre les quartiers de viande . Ils se révélèrent extrêmement utiles pour le ravitaillement des unités combattantes . Chaque autobus pouvait transporter 1800 kg de viande correspondant à 3600 rations . Cela permettait d'alimenter en viande fraiche un régiment comprenant 3 bataillons de 1000 hommes . Il fallait donc 12 autobus par corps d'armée . Avec 250 autobus les 20 corps de première ligne se trouvèrent normalement ravitaillés en viande .

Le reste des autobus furent affectés au transports des blessés et , accessoirement , au transport rapide des troupes montant au front .

![9720012]()

![SDGR]()

![052238128084]()

![photographie_montrant_la_mobilisation_des_autobus_de_la_cgo_pendant_la_guerre_chelles]()

Schneider " H " - 1916

Démunie par la guerre de la plupart de ses autobus la CGO doit étudier un nouveau véhicule appeléà rénover son parc . Dès le début de la guerre un autobus de 38 places est mis à l'étude en prenant comme base beaucoup d'éléments mécaniques du " PB 2 " . Il sera mis en service à partir du 1er Juin 1916 . C'est vraiment le précurseur de nos autobus à plateforme que nous avons connu dans notre jeunesse . Il fera une très longue carrière carrière puisqu'il ne sera réformé qu'en 1938 !!! Il commence à circuler sur le trajet Madeleine-Bastille , puis progressivement il équipe 38 lignes , 4 pendant pendant la guerre , 21 en 1919 et 13 en 1920 . La CGO en commande au total 1269 . Résolument moderne et préfigurant l'avenir , il possède un éclairage électrique assuré par dynamo et accumulateurs , un écran de ligne sur le pavillon avant et des écrans à rouleaux indiquant le terminus des lignes en dessous et à l'arrière du pavillon , qui seront appelés plus tard " girouettes " . Il sera équipé de pare -boue suspendus aux axes des roues , mais d'une efficacité tout à fait relative . La plateforme est surbaissée avec un accès à une seule marche . Les roues sont marrons " terre de sienne " et toujours à bandages . Il faudra attendre la création de la STCRP en 1921 ( succédant à la CGO ), pour que le problème des roues à pneumatiques soit sérieusement étudié . Le prix élevé des pneumatiques " poids lourds " retardera son apparition et ce n'est qu'en 1926 que les premiers autobus munis de pneumatiques feront leur apparition !!! Les banquettes sont toutes à deux places disposées en vis-à-vis , recouvertes de cuir en 1ère classe et en bois en seconde . Il est équipé d'un moteur 4 cylindres de 34 ch , d'une capacité de 38 places dont 28 assises ( 16 en 1ère classe et 12 en seconde ) et 10 debout sur la plateforme . Enfin le Schneider " H " abandonnera sa livrée d'origine pour adopter celle qui restera pour longtemps l'image de l'autobus parisien : la moitié de la caisse est peinte en vert moyen soulignés de filets jaunes ( qui disparaitront plus tard ) , et la moitié supérieure de couleur ivoire .

![2006_10_15_2160_Schneider_H_p1200]()

![0]()

![48461396]()

![FGT]()

Schneider " H6 " - 1923

Deux ans après la création , la STCRP proposa aux parisiens un autobus plus grand que tous ceux mis en service jusque là . Construit par Schneider , ce véhicule à grande capacité reprend tous les éléments du type " H " . Seule différence l'allongement de la caisse et du châssis et le porte à faux arrière implorant qui s'en suit est soutenu par un essieu non moteur , dont les roues sont légèrement en retrait . Ces roues , tout d'abord en bandage simple et non jumelées , ont la particularité d'être orientables grâce à un jeu de biellettes et de balancier . Dès 1929 ils seront équipés de roues à pneumatiques . Cet autobus géant est vite appelé le " 6 roues " par les parisiens .Tout comme le modèle " H" il sera équipé de roues à pneumatiques " haute pression " en 1929 . Il fut mis en service sur 3 lignes : E " Madeleine-Bastille " , E bis prolongée jusqu'à Charenton et AK " Gare Saint-Lazare-Gare de Lyon . Très long , le Schneider " H6 " est peu maniable , c'est pour cela qu'il était réservé uniquement aux lignes empruntant les grands axes . Il y eut peu de Schneider " H6 "à six roues , seuls 51 modèles furent construits .Il est équipé d'un moteur de 4 cylindres de 34 ch , d'une longueur de 10.43 m contre 8.38 m pour le modèle " H" !!! Il est d'une capacité de 38 places dont 28 assises ( 16 en 1ère classe et 12 en seconde ) . Ces autobus assureront vaillamment leur service jusqu'en 1938 , date de leur réforme .

![HYU]()

![HJ]()

![sap01_1fs01947_p]()

Somua express - 1924

Dans Paris de nouvelles lignes d'autobus se créent et les encombrements sont de plus en plus nombreux dans certains quartiers et ralentissent la marche des autobus . Pour répondre à un besoin urgent d'établir des liaisons rapides dans la capitale , la STRCRP se tourne vers des autobus à petits gabarits pour de trajets rapides et courts . La STCRP se tourne vers la société Somua constructeur bien connu de la STCRP , car depuis l'après guerre c'est lui qui construit les châssis des autobus en sous-traitance sous la marque CGO-SCHNEIDER . Somua possédait à son catalogue un autobus style " Ville de Paris " le Somua MAT 2 . La STCRP en commande une quinzaine d'exemplaires . C'est le premier autobus parisien à un seul agent . Le nombre d'arrêts est limité , les voitures n'ont qu'une seule classe et il est appliqué un tarif unique de 1 franc par course .C'est aussi la première fois que le machiniste se trouvait à l'abri et protégé des intempéries !!! Il est équipé d'un moteur 4 cylindres de 48 ch. D'un gabarit de 7.14 m de long et de 2.38 m de large il peut accueillir 25 places assises . Ces autobus furent aussi destinés aux lignes de banlieue à faible trafic . Si Somua succéda à Schneider il ne parvint pas à conserver le marché des autobus parisiens dont Schneider avait pratiquement l'exclusivité depuis le début du siècle.

![48553347]()

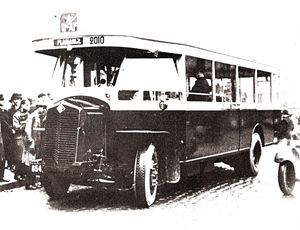

Renault " express" KX1 - 1924

Tandis que Somua perd le marché de la STCRP à partir de 1924 , Renault au contraire commence à s'implanter prenant sa revanche sur sa défaite de 1908 après qu'il ait étéévincé au profit de Scnheider par la CGO alors que son prototype très moderne pour l'époque était même pourvu de pneumatiques !!! Le bus express KX1 sera le début d'une longue série d'autobus parisien . Il possède exactement la même caisse que le Somua express . Tout comme celui-ci il ne nécessite qu'un seul agent , le machiniste conduit et est en charge de la recette . Limitéà une quinzaine d'exemplaires , il est équipé d'un moteur 4 cylindres de 48 ch pour une capacité de 25 places assises d'une seule classe . Les pneumatiques sont montés dès l'origine en 1924 alors qu'il faudra attendre 1929 pour que les autres autobus en soient équipés .

Une année d'exploitation suffira à la STCRP pour se rendre compte de l'insuccès total de ces autobus à petits gabarits . Le tarif par trop élevééloigne la clientèle et ces autobus ne connaissent qu'une faible occupation . Par voie de fait leur fréquence réduite finit par désintéresser les voyageurs . Petit à petit ils seront retirés de la circulation parisienne pour affecter les lignes de banlieues dès janvier 1926 . Ils continueront leur service jusqu'en en 1935 date de leur réforme .

![DER]()

![JKU]()

Renault PN - 1924

Le PN fut le premier autobus Renault de série mis en service dans Paris . Si il n'y avait eu qu'une quinzaine d'unités commandé pour le Renault " express " en 1924 il en fut bien autrement avec le PN , puisque le total des Renault PN destinés à la STCRP atteindra 337 exemplaires . En effet dès 1925 devant un parc des autobus vieillissant et une demande de plus en plus pressante des clients la STCRP envisage de commander de nouveaux autobus et passe commande à Renault de 370 châssis ( seulement 337 seront livrés et équipés ) sur lesquels elle envisage de poser une caisse de sa fabrication , comme elle l'a toujours fait pour les autres modèles . Les premiers autobus PN étaient montés sur des roues à bandages pleins , mais en 1929 , soit deux ans après leur lancement , ils recevaient des pneus haute pression 36x7 . Les Renault PN étaient très surbaissé par rapport aux différents Schneider qui l'avait précédé ( le différentiel du pont avait été surbaissé , ce qui permit d'abaisser la garde au sol ) il n'y avait plus de marche à l'arrière pour accéder à la plateforme . Le rebord du toit était moins haut . De pus la largeur était augmentée ( elle passait de 2.25 m sur le Schneider H6 à 2.37 sur le PN ) , ce qui accentuait encore la différence entre l'ancien et le nouvel autobus parisien . De nombreuses modifications mécaniques furent également apportées . Il reçoit une boite à quatre vitesses avant dont la quatrième en prise directe et une marche arrière .Un nouveau système de refroidissement est assuré par deux radiateurs situés sous les sièges du poste de conduite et par un gros ventilateur central fixé sur l'arbre du moteur. C'est la disparition du célèbre radiateur à trois branches , placés à l'avant des autobus et si caractéristique des premiers autobus parisiens . Le système de freinage est assuré par un servo-frein qui agit sur les quatre roues , le freinage est adaptéà la vitesse de la voiture , un frein à main agit sur les roues arrières . Enfin un frein de secours situé sur la plateforme , contre la cloison droite est à la disposition du receveur . Le PN est équipé d'un moteur 4 cylindres de 48 ch pour une capacité de 39 places assises ( 16 en 1ère classe et 12 en seconde ) et 11 debout sur la plateforme . Il ne fut pas vestibulé après la guerre contrairement aux autres autobus de la RATP . Le Renault PN demeura en service jusqu'en 1950 .

![rte]()

![1030926447_408e007b4f]()

Renault PY - 1929

Deux ans après la mise en service des autobus PN , la STCRP passa une nouvelle commande à Renault pour certaines lignes de banlieue à trafic relativement faible . Cet autobus PY est en fait un dérivé du PN , dont il reprend la base technique . Le service était assuré par un seul agent conduisant et encaissant la recette , comme ce fut le cas pour les Renault "express et les Somua express . Entièrement fermé , il est le premier autobus à posséder une porte à deux vantaux articulés , commandés mécaniquement . Les premiers PY reçurent des roues à bandage , mais très vite ils possèderont des pneumatiques . Il ne fut construit qu'à 25 exemplaires . Équipé d'un moteur de 4 cylindres de 48 ch ,il est d'une capacité de 38 places , dont 24 assises et 14 debout . Les Renault PY circuleront jusqu'en 1939 .

![FGGG]()

![QQQQ]()

Renault TN4 - 1931

La STCRP donne à la société Renault des directives précises pour la construction de son nouveau modèle d'autobus : le châssis doit pouvoir porter une carrosserie de 50 places , une augmentation de puissance du moteur , un nouveau groupe , bloc moteur - embraye boite de vitesses et enfin un meilleur confort pour les voyageurs . L'application de ces directives donneront naissance à la célèbre série des TN4 , qui dès 1931 se déclineront en TN4 A1 , et TN4 A2 mais dont seulement la caisse changera , la mécanique restant toujours la même . Il sera commandéà Renault 470 châssis qui seront équipés en TN4 A1 ou en TN4A2 .

Le TN4 A2 " Type Paris "

La STCRP passe d'abord une commande de 320 exemplaires d'un modèle d'autobus entièrement nouveau : le TN4 A2 ( 2 signifiant deux agents d'exploitation ) . Cet autobus adoptait une carrosserie allongée , avec 4 grandes vitres de chaque coté , qui allait être reprise sur tout les autobus "Type " Paris " jusqu'en 1935 . Son capot en coupe-vent , légèrement incliné , épousait la forme des Renault de l'époque qui, maintenant , avaient le radiateur à l'avant du moteur . Il est utile de préciser que ces autobus fonctionnaient non pas à l'essence mais avec un mélange ternaire composé d'un tiers de benzol , d'un tiers d'alcool et d'un tiers d'essence . Ce carburant était fourni par la société Desmarais Frères ( Caltex ) . Il avait l'avantage d'utiliser pour une partie un produit énergétique de fabrication française . Ce carburant alimentera cette série jusqu'à la date de sa réforme ne 1971 !!! Si les vieux parisiens , dont je suis , se souviennent encore de l'odeur agréable , chaude et sucrée , qui émanait de la combustion de ce mélange , il n'en était pas de même pour le machiniste assis au dessus du moteur lorsque par les fortes chaleurs une partie de ce mélange s'évaporait , surtout lorsque les cabines furent vestibulées , ne permettant qu'une aération limitée . A l'usage le moteur des TN4 A2 présentèrent de nombreuses avaries toutes semblables ( fentes dans le bloc cylindre ou la culasse ) . En 1936 soit un an après la sortie de nouveaux modèles , il est décidé de changer les moteurs d'origine de ces autobus pour les remplacer par ceux des TN4 F ( reconnaissable à leurs roues "type artillerie" ) , et à cette occasion le radiateur d'origine est également remplacé par celui du TN4 F (livréà 284 unités ) qui est droit et non plus légèrement incliné . Cette série remodelée et vestibulée sera baptisé TN4 B1 et TN4 B2 qui circuleront jusqu'en 1959 !!! . Les TN4 A1 possèdent un moteur 4 cylindres de 58 ch , d'une capacité de 50 places dont 33 assises ( 17 en 1ère classe et 16 en seconde ) et 17 debout sur la plateforme . D'une longueur de 9.19 m pour une largeur de 2.41 m , le poids du châssis est de 4 350 kg . Ces véhicules sont montés sur pneumatiques des roues simples à l'avant et jumelées à l'arrière . Les TN4 A2 dans leur toute première version ne possédaient même pas de pare brises et le capot incliné en coupe-vent était muni de nombreuses ailettes qui s'avérèrent trop fragiles et bien peu d'autobus circulaient dans Paris sans avoir une ou plusieurs ailettes cassées .

![DSC04180]()

![r8463_ratp]()

TN4 A2 " Type Paris "

![1948_pte_vanves_48_tn4f]()

![1965__hotel_ville_74_tn4f]()

TN4 F " Type Paris "

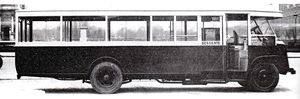

Le TN4 A1 " Type Banlieue "

En même temps que l'autobus TN4 A2 " Type Paris " , la STCRP passe commande de 150 nouveaux autobus dérivés du TN4 A2 pour sa clientèle de banlieue . Ce véhicule baptisé TN4 A1 ( 1 seul agent ) avait une carrosserie entièrement fermée à l'arrière, ce qui lui valut très vite le surnom de " cage à poules " . Il reprenait la forme du Renault PY de 1929 . Le poste de conduite est entièrement vestibulé et fermé par un vitrage fixe . Le machiniste assure également la fonction de receveur . Pour qu'il ne passe pas trop de temps à encaisser la recette ou composter les billets , un double poste de compostage automatique pour tickets et cartes de travail est placé face à la porte de montée . La montée et la descente des voyageurs se fait par deux portes à commande pneumatiques . La plateforme arrière est entièrement close et vitrée . Une porte de secours est aménagée au milieu du panneau arrière . Le TN4 A2 est équipé d'un moteur 4 cylindres de 58 ch , il est d'une capacité de 50 personnes en classe unique ( 18 places assises et 32 debout sur la plateforme arrière . Ils furent transformés en 1938 en même temps que les TN4 A2 . En 1950 ils disparurent complètement et seront remplacés par les TN4 B .

![cfg]()

![cff]()

TN4 A1 ( l'étoile signifie qu'il s'agit d'une classe unique )

![sd]()

Renault TN6 A2 - 1932

Pour faire face à la disparition des tramways prévu dans un avenir proche , il deviens urgent pour la STCRP d'augmenter son parc d'autobus . Elle décide en 1932 de passer commande de 770 châssis aux usines Renault . C'est une étape importante dans l'histoire des autobus parisiens car il est équipé d'un moteur plus puissant de 6 cylindres . De ce fait , son capot était plus long , mais à part ce détail , le TN6 A2 avait exactement la même carrosserie que le TN4 A2 précédent . Le grand auvent en tôle au dessus du capot protégeant le machiniste équipe aussi ce modèle qui reçoit aussitôt un radiateur droit . Il ne possède qu'un seul rétrov